| ボストンのMITに滞在しながら現代美術シーンを紹介します。 |

|

|

text

+ 池田孔介

|

1980年生まれ、美術家。東京藝術大学大学院修了。現在、文化庁在外研修員としてボストンのMITに滞在中。 WEB SITE

|

|

|

|

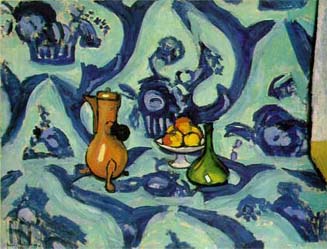

しかしマティスはなぜここまで新しいのだろうか。メトロポリタン美術館で開催されていた企画展”Matisse, His Art and His Textiles −The Dreams of Fabric(マティス、その芸術とテキスタイル −織物の夢)”での愚直な印象だ。この展覧会は画家が集めていた織物の数々と共に、これらをモチーフとして描いた絵画群を展示するという試みである。

logの読者には美術に縁遠い方もいるかもしれないが、、マティスという名前は教科書か何かで一度は耳にした事があるのではないかと思う。「あっ、赤いアレね」などと思われる程度かもしれない。そのような方はどうか、自らの見識の度合いに引け目を感じたりしないで頂きたい。なぜなら私の知る限り、ほとんどの芸術・美術系大学の学生や現代美術関係者など、少なからず美術に縁があるはずの人間にとってすらマティスは「あっ、青いアレね」というような存在でしかないのだから。

印象派の展覧会に大勢が押し寄せるのを横目に、昔の絵画なんて見てもしょうがないよ、とかなんとか言って現代美術通を気取っているようなバカにはこう言い放ってしまおう、「マティスが分からないとは、なんて時代遅れなのか!」と。確かに文化は常に新しいものを求め、アーティストはそれに敏感に反応しなくてはならない。しかし、作品がある特定の時間の枠内にのみ要請されて生みだされたものであるとしたら、その時代が過ぎた瞬間に忘れ去られてしまうだろう。作品が時代のフレームを超えて生き延びるためには、より普遍的な新しさを提示するより他ない。新しさとは、時代の要請に答えることにおいてではなく、その時代の中にありつつ「ここにあるはずのない」決定的な特異点としての誤植を作り出すことおいて生み出されるのだ。マティスはそれを知るのに今、最も重要な画家である。

|

|

思わず結論を先走ってしまったが、本展の見どころを少し紹介しよう。ここに一枚の写真がある。1940年代半ば、ヴァンスのアトリエにて撮られたものだ。中央の窓に織物が架けられ外光を透過させている。左側には光を受けて佇むマティスその人だ。実体があると同時に透過性をもち、透過性をもつと同時に実体的でもある織物。それはまさにマティス絵画の魅力の一端を正確に指し示すだろう。

|

| | |

青いテーブルクロスのある静物Still-life with Blue Tablecloth,1909「青いアレ」ではない。

|

| | |

制作に参照したと思われる布

|

「青いテーブルクロスのある静物」(大きな画像 )。有名な作品であるにもかかわらず、なかなか実物を見る機会が持てなかったのは、この作品がロシアのエルミタージュ美術館にあるからだ。マティスは鮮やかな柄の布を描いた作品を数多く制作しているが、これほどまでに大きな比率で一枚の布がキャンバス全体を占めている作品は他に思いつかない。静物の下に布があるというよりは、大きく広げられた布に静物がちょこんと乗っかっている、という感じだ。渦を巻き上昇するかのように力強く描かれた布は、瓶や果物の下に敷かれて静物の引き立て役になる事を拒むかのように立ち上がっている。画面は通常私たちが考えるような遠近感を失い、ほとんど抽象絵画のようにすら思えるかもしれない。かろうじて我々がここに空間性を見いだせるとするならば画面右端の折れ曲がる布の黒い輪郭線によってであろうか。その向こう側にはほんのわずかに黄色の台が覗いている。

画面中央に目を戻せば三つの小さな静物が佇んでいるが、この部分に焦点をあわせている限りこれらの物体がいかなる平面に着地しているのかを認識する事すら難しい、むしろブルーの模様とともに浮遊しているようにすら見える。しかし、画面右端のスペースと共に静物を見れば、それは布の上に乗っているものとも思える。そうして右端の布の輪郭線が切り取った空間は、引き出し式の台をもった机のような役割を果たす。台が引き出される(右端に目をやる)時、中央の静物はかろうじて着地し、台がしまわれる(右端から目を逸らす)時、静物は浮遊する。この奇妙な机は画布上の空間につねに揺さぶりをかけていくこととなるだろう。

そしてこのような特徴は、先述した織物の性質、すなわち透過的であると同時に実体を持つテキスタイルの本質そのものとも重なりあうものだ。画面上に大きく描かれた布は、その背後にある空間性を示すと同時にそれを消し去る。言い換えればそれは、時に透明な薄膜となって絵画空間を露にし、時に空間の広がりを遮る強固な実体性を持つ。織物とは、確かに縦糸と横糸という実体物によって構成されている、にもかかわらずそこにある本質とは、それらが織られ、結びあわされているという媒介性にこそあるとも言えるかもしれない。織物はここにあり、同時に、ない。

糸と糸とが紡ぎだす網の目それ自体として現れる絵画。それは未だ、他のどの画家にも真似し得ない深い問いとして存在している。そして重要なのは、ここで見て取る事ができた作品の謎が、しかし、その巨大な全体像のほんの一部にすぎないということだ。数限りなく生み出されたこの画家を巡る展覧会や言説、これらすべてを踏まえてもなお汲み尽くし得ない何かがあると感じさせること、このことこそがマティスが今、あらゆる意味で「新しい」所以である。いわば新しさとは、常に生新な批評的価値を見いだしうるような作品のみが持ちうるのであり、それのない作品は生み出される以前よりすでに「古い」。おそらくは彼の深さを知らずに彼以上の謎を提示する事は出来ないだろう。この意味において、マティス以後、彼を踏まえることもなく描かれた、そして描かれることになるであろうすべての絵画が全面的に時代遅れなのだという事は言うまでもない。さようなら。

”Matisse, His Art and His Textiles −The Dreams of Fabric”

メトロポリタン美術館(NY)6.23-9.25 2005

|

|

|

|