|

vol.17 豪商(第1回)

(月刊「大阪人」2003年3月号より)

近世大坂の豪商たち。起業に挑み、人を育て、文化を愛した。

現代の市民社会につながる「町人の時代」を切り拓く。その豪毅、勇気、覇気。

|

|

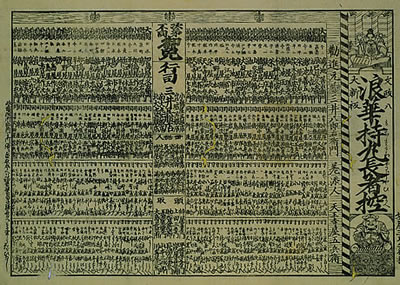

「浪華持丸長者控」文政8年(1825)(大阪歴史博物館蔵)大坂の豪商の番付。勧進元に三井八郎右衛門、大関に鴻池・加島屋などの名が見える。 |

|

| 大阪の豪商、天下を席捲す。 |

|

|

|

加来耕三

かく・こうぞう●一九五八年、大阪生まれ。八一年、奈良大学文学部卒業。同大学文学部研究員を経て、二十代半ばで歴史家・作家として著述活動に入る。「歴史研究」編集委員。『織田信長と明智光秀』(学研M文庫)『非常の才 細川重賢藩政再建の知略』(講談社)など著書多数。最新作に『成せば、成る。/知られざる「成功者」たちの再起と逆転のドラマ』(一二三書房)。かく・こうぞう●一九五八年、大阪生まれ。八一年、奈良大学文学部卒業。同大学文学部研究員を経て、二十代半ばで歴史家・作家として著述活動に入る。「歴史研究」編集委員。『織田信長と明智光秀』(学研M文庫)『非常の才 細川重賢藩政再建の知略』(講談社)など著書多数。最新作に『成せば、成る。/知られざる「成功者」たちの再起と逆転のドラマ』(一二三書房)。

|

|

商いのための哲学

意地悪くとらえれば、「がめつい」というか、強引で他を押しのけてでも利益のためには厭わぬ、とでもいったイメージが、上方商法——そのルーツである大阪(古くは大坂)の豪商にはつきまとった。

江戸(東京)が日本の政治、文化の中心となって久しく、徳川家康が幕府を開いてこのかた、早や四百年にもなろうとしている。半面、経済は上方といわれながら、その間、当の上方経済は幾度かの盛衰を繰り返し、全国を席捲してきた。

今を時めく、自動車王国トヨタの石田退三元社長は、生前、自身の船場での丁稚奉公の体験を語り、「それが以後の企業活動に大きなプラスとなった」と述懐されたそうだが、この丁稚奉公に代表される大阪商人の商いの姿勢、即ち上方商法とは一体どういうものであったのだろうか。

まず、かつて江戸を席捲した大坂豪商の事績を知る上で、上方商法なるものを明らかにしておかねばなるまい。

上方商法には古くから、三つの特色が挙げられてきた。今でも老舗(しにせ)の年老いた主なら、開口一番、「飽(あきない=商)いは牛の涎でっせ」という。

「のんびり、あせらず、飽いで」ということだが、唯わけもなくそうした商いに明け暮れるのでない。「始末をすること、気張(きばる、頑張)ること」が付帯する。次には「算用と才覚」が、上方商人には要求された。算用は儲けることではなく、損をせぬことであり、守成の態度といっていい。加えて商人には先見性が求められ、時代の成り行きを判断し、果敢にチャレンジする精神は、才覚によって支えられていたといえよう。

そして最後が「合理主義と吝嗇(りんしょく)」である。よく引き合いに出されるのが、松下の二股ソケットと関西のお笑いの殿堂・吉本興業の、前者の合理主義と後者の関西ケチ商法だ。こうした「始末」「算用」「才覚」「吝嗇」などの、江戸時代に根を下ろした上方商人の『商い哲学』は、「金銀有所にはある物かたり、聞伝えて日本大福帳にしるす」

とある井原西鶴の、『日本永代蔵』にもしばしば登場するところだ。

現代の上方商法にも、上に述べた商いに対する大阪豪商の原初的精神を、江戸時代から培い、磨き上げて今日に至った長い歴史と伝統があったはずだ。

それでは、上方商法がいつごろから、どうして活発になったか概略を追ってみよう。

|

|

上方経済発展の萌芽

往昔、大阪は二大政治・文化都市であった奈良、京都を背景に、水陸交通の至便な地として存在した。

中世末期の難波津に面した大坂の石山、平野そして堺などの自由商業都市は、そうした地理的、風土的条件に恵まれて出現。平野、堺はスペイン、ポルトガルなどとの交易によって、繁栄はそれまでと比較にならないほど大規模となり、その存在は戦国時代を通して、天下の覇を競う戦国大名の垂涎するところとなった。

天正十一年(一五八三)、豊臣秀吉が石山に大坂城を構築すると、堺の商人たちの中には大坂へ移る者も出たが、やがて豊家(ほうけ)の没落により、石山、平野、堺を問わず難波津の経済圏は大打撃を蒙る。

秀吉にかわった徳川政権が、江戸を本拠に、農業に基盤をおく政治を始め、ついには鎖国政策を推し進めたからだ。

しかし他方、元和元年(一六一五)には、伊勢亀山から大坂に入封した十万石の大名・松平忠明が、大坂城の修復と併行して市内の復興につとめ、元和五年に大和郡山へ移封となる五年間に、「天下の台所」=大坂への町づくりを推進していた。忠明は平野、堺、伏見あるいは兵庫あたりから、手腕のある商人を新しい町づくりに投入、移住させたのである。

元和二年には、大坂三郷の中心、船場に北組惣会所が設立され、忠明の移封後(元和八年)には南組、そして寛永六年(一六二九)には天満組が開設されて、大坂三郷商人の自治組織は整った。この三郷の自治体制が、近世における上方経済の活力を生む原動力となり、同時に、パイオニア精神にあふれる新しい上方商人=豪商の輩出に繋がったのである。

また、三郷の惣会所誕生の過程で、大坂城修復工事や市内堀川の開削工事が、大坂の経済的発展をもたらし、商品流通の中心地となる基盤を強固なものにしたといえる。

大坂城の修復は、膨大な人と諸物資を大坂に集中させ、上方経済を活性化させた。掘削された多くの堀川は難波津=大坂の港々と市中を結び、全国各地の物産、米殻が大坂に集積されることとなった。わけても、河川交通の発達によって日本一という蔵屋敷群が実現したことは、上方経済に計り知れない恩恵を与えたといえよう。

江戸時代も中期になると農・工業の生産力は著しく高まり、それに伴って商品経済へ移行しつつあった諸国の大名は、領国であがる米殻や特産物を、広く各地で貨幣に換える必要に迫られた。

いきおい各藩では、そのための販路を新規開拓せねばならなくなり、その市場を水陸交通の要衝で、「畿内」という先進文化・経済圏を後背にする大坂に求めたのであった。

そして瀬戸内海、淀川、市内堀川を経て、全国各地から多量の物資が大坂に集められるようになると、これらの保管、管理のために蔵屋敷が置かれたのである。蔵屋敷は天保年間(一八三〇〜一八四三)に百二十四、蔵屋敷が機能を停止した明治初年で百三十五を数えた。

|

|

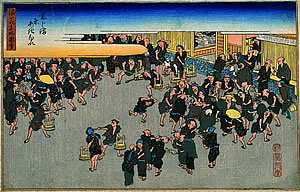

『浪花名所図会』堂島米あきない 歌川広重筆(大阪歴史博物館蔵)

堂島河岸の米市での取引。終了の合図後も取引を続けるので、水をかけて退散させたという。 |

|

|

両替商の看板。(大阪歴史博物館蔵) |

|