| 豪商にみる上方商法

ところで大坂の町づくりと上方経済の発展に大きく貢献したのが、先述のとおり敏腕をふるった上方商人たちであった。紙幅の都合で詳細はとても記し得ないが、以下二、三の例を挙げてみたい。

まずは鴻池である。寛永二年(一六二五)、伊丹から大坂九条島へ来て米・酒の運送を業とした鴻池善右衞門(正成)は、次いで明暦二年(一六五六)両替商となって成功したが、なんとこの両替の商いが諸藩への大名貸しであった。後には普通のこととなったが、この頃の両替商は単に金・銀貨の両替をもって商いとするのが一般的だったから、鴻池の大名貸しはまさしく上方商法でいう、「算用と才覚」を地で行ったものといえよう。

この鴻池の大名貸しは、寛文十年には金銀子三百二十七貫のうち二〇パーセントだったのが、宝永三年(一七〇六)には二万四千五百貫中六五パーセント、これが寛政七年(一七九五)には、ついに八五パーセントを占めるまでになった。さらに鴻池から融資を受けていた大名を数でみると、全国で約百十藩、当時の大名の約三分の一が鴻池から借金をしていたことになる。

次は住友家についてみてみたい。住友の場合は、初代の住友政友はもともと薬商人であった。政友は宗教関係書の出版も手がけたようだが、もっとも住友家を磐石にしたのは銅吹業であった。政友は堺出身の姉婿蘇我理右衛門の一子・友以を養子に迎え二代目とした。

この友以が元和九年(一六二三)、実父の理右衛門が事業とした銅吹を大坂鰻谷で創業、元禄四年(一六九一)、四国の別子を開発して銅山を経営するのである。

もっとも住友も、銅山経営だけをやったのではなく、長崎の外国商人と銅貿易もすれば、産銅をもってこの時代の銭貸の材料供給なども行い、両替の商いもする典型的な上方商人であった。

ついでながら、住友にみられる上方商法の真骨頂ともいうべき例を、幾つかここで拾ってみたいと思う。初代の政友は、『文珠院旨意書』(文珠院は政友の法名)で、住友家の商いのやり方を書き遺している。

一、 かけあきないせられましく候(掛け商いをしてはならない)

一、 人の口あいせられましく候(他人の保証人になってはいけない)

などがあり、

「あきないごとは、いうまでもないことではあるが、大事に心をこめて、ていねいに、慎重にしなければならない」

と述べたうえで、

一、 何ニ而(て)もつねのそうば(相場)よりやすき物持来(もちきたり)候共、根本をしらぬ物ニ候ハ、少もかい(買い)申間敷(もうすまじく)候。左様之(の)物ハ盗物と可心得(こころうべく)候。

一、 人何(いか)やうの事申候共、気ミしか(短)く、ことは(言葉)あらく、申ましく候。何様重而具(いかさまかさねてつぶさ)ニ可申候。

と実に含蓄ある商取引の心得を説き、今日に営業マンに必携の接客マニュアルを彷彿させる気くばりぶりを見せていた。

|

|

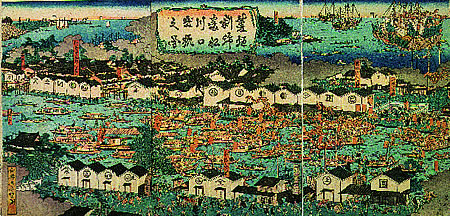

「菱垣新綿番船川口出帆之図」含粋亭芳豊(大阪城天守閣蔵)江戸積菱垣廻船の盛行ぶりを描いたもの。天保山沖を経て、江戸をめざす上方商人の意気込みがうかがわれる。 |

|

江戸時代の上方=大坂には右のほかにも豪商として名を馳せた上方商人は少なくなかった。

鴻池とならぶ升屋(平右衛門)の場合、天保期(一八三〇〜一八四四)には、大名貸し銀七千九百貫、利子銀八千九百貫で、米に換算すれば約二十七万石、ほぼ六十万石の大大名の、年貢一年分に相当する身代となっていたという。

また、手形の発行を案出し、鴻池に両替業務を教授するなど、大坂両替商の先駆者となった豪商・天王寺屋(大眉)五兵衛の名もあげておかねばなるまい。

これらの豪商たちの努力が、「天下の台所」=大坂といわれるように、上方経済を大きく発展させ、同時に日本最大都市であった江戸百万の人々の、生殺与奪の権をも握るのである。「出船千艘、入船千艘」の賑わいで、大坂に米殻その他あらゆる物資が集散され、全国的な商業網が完成するにしたがって、上方商人の資本はいよいよ強大になっていった。

金融制度が整い、諸侯への貸し出しが伸展するに伴い、上方商人の経済的実力は、やがて全国を征服、支配したといっても過言ではない。

それでも、江戸時代二百六十五年を通して(もっとも末期に入ると様変わるが)幕府は、こうした商人たちを士農工商の制により、一等低くその身分を位置づけ続けた。考えてみれば滑稽といえなくもない。それでなくとも上方の人々は、政治はともかく、文化と経済は上方が先進地で中心との意識が強かったのである。

近松門左衛門をして、

「士とても尊からず、町人とても賤からず、尊きものこの胸ひとつ」

といわせたのも、上方のもつ文化に、上方人らしい心意気を示したものに外ならなかった。

上方商人は江戸時代を通して、表面上はともかく、心中では武士というものを見下していた。 |

|

『文殊院旨意書』(住友史料館提供)

住友家初代・住友政友が晩年に家人の勘十郎に宛てた書状。商人の心得を簡潔に説いたもの。 |

|

|

『鼓銅図録』間吹の図(住友史料館提供)

住友が世に広めた銀銅吹分けの方法など、採鉱・精練の技術を絵解きしたもの。 |

|

|

現代に生きる上方商法

上にみられるように、元来、江戸に対する上方人の心意気は、他地方の人々とは違っていた。何事においても江戸を優先させるのにも、野暮で無骨極まりない江戸として、反発のあったのも否めない。そうした中で上方の反骨精神は培われ、それは持ち前の上方商法とともに天下を席捲したのである。

話をもとにもどそう。「天下の貨七分は浪華にあり」と謳われた大坂の経済的、文化的繁栄も、安永・天明期(一七七二〜一七八九)を過ぎると、ようやく翳(かげ)りを見せはじめた。それに追いうちをかけたのが明治維新である。

『近来年代記』に、「二月十六日より三日間、金吹屋敷出来上り候間、諸氏に見物被致候」とある。慶応四年(一八六八)五月、明治新政府は上方で通用していた銀目(丁銀、豆板銀)を廃し、関東の金貨通用制度に統一する政策をとった。

続いて明治四年には、廃藩置県とともに蔵屋敷を廃止、同五年に株仲間(惣会所)を解散。これら一連の布令が上方商人に大きな経済的打撃となったのはいうまでもない。さすがの住友もこの時期、別子銅山を手放そうとしたほどである。西鶴が『日本永代蔵』で紹介した、大坂泉州の豪商・食野家が五十藩を超える融資をご破算にされ、十一代当主をもって没落したのもこのときである。かつての「天下の台所」の栄光も、昔の夢と消え、上方経済は急速にしぼんでしまった。

明治の大阪は、「煙の都」として再生する。以降の歴史については周知のとおりであろうから、ここでは省略したい。

さて、以上のようにみてくると、上方商法や近代大阪の経済は、江戸時代にその原型ともいうべきものが完成していたことがわかる。

そして現代の上方商人(この場合、商人の語は適切を欠くかも知れないが)に貫かれている特色は、上方商法と一体の反骨精神であり、パイオニア精神といえよう。

一例にすぎないが、商社、私鉄、家電、医薬等々に限っても、今日なお上方商人のパイオニア精神の果した役割には目を見張るものがある。

最後に誤解を恐れずに述べると、「商法」なるものは、「上方」の語を付けようが付けまいが、大阪以外には存在しなかったのではないか、と筆者は考えてきた。

冒頭に記した如く、上方商人に対するに、たとえ「江戸商人、博多商人」という語を耳にしたとしても、それはその地方の名を冠して、その他の商人を称しているに過ぎなかった。

極言すれば、商取引つまり商売はあっても、「上方」を除いて「商法」はなかったといえはしまいか。東京はおろか全国を上方商法が席捲するのもまた宜なるかな、である。

|