|

ここから、やっと「大槻文藏の会」の話。 ここから、やっと「大槻文藏の会」の話。

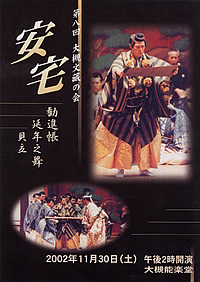

11月30日(土)に、8回目を迎える「大槻文藏の会」で、『安宅』をなさるということですが。どうして『安宅』を選ばれたんでしょうか。

大槻「え?いや、どうってことない(ニヤリ)」

どえ?!ど、どうってことないって…。

大槻「しばらく(『安宅』を)演ってないなあと思って」

最近なさったのはいつですか?

大槻「四年くらい前に東京で演ったかな」

大阪では大槻能楽堂改築20周年記念の「安宅フェスティバル」以来ですか?

大槻「いや、生国魂さんの薪能の50回記念で演ったなあ」

今回の『安宅』は小書(特殊演出・替えの演出)が三つ付いていますが、どうして、この三つ(<勧進帳><延年之舞><貝立>)の小書でなさろうと思われたのですか?

大槻「三つって言うよりか、<勧進帳>は付いてないとつまらんし、あとは<滝流(たきながし)>にするか、<酌掛(しゃくがかり)>するか、<延年之舞(えんねんのまい)>にするかやからね」

その中で延年を選ばれたと言うのは?

大槻「ん?こないだ(四年前)の、東京で演った時に、普通のとはちょっと違う延年を演ったの。だからそういうのをね」

それはどういうふうに違うんですか?

大槻「それ言うたら、つまらんようになるから(笑)」

うっ…では…<貝立>というのは狂言の小書ですが、これは?

大槻「んー、<延年之舞>の時はだいたい<貝立>がツキモノになってんねん」

どうも、ふわふわと答えをかわされてしまう。

わかぎ「(演目や出演者は)いつぐらいに決まるんですか?」

大槻「今回はわりと早かった。7月の大阪薪能でチラシを配らなあかんのでね」

わかぎ「それ、わかるぅ!うちの劇団もよくありますよ。この公演でチラシ配らなあかんからって(笑)」

大槻「ふふふふ、そう」

ちょっと質問の矛先を変えてみよう。

去年の「大槻文藏の会」は、異流共演ということで、喜多流の粟谷菊生さんの地頭で『隅田川』をなさいました。この『隅田川』という選曲は?

大槻「まず、菊生さんの地謡で演りたかったんだ。それで、菊生さんなら『隅田川』がいいんじゃないかって」

で、いかがでした?

大槻「おもしろかった♪」

もう一声!どういうところが?

大槻「いつもと違う雰囲気…」

観世流の『隅田川』と何が違うんでしょうか。

大槻「そら、まあ、持って行き方が全体的にも違うけどね、そりゃ、あちこち…んー、あちこっちで(違うところが)あるわなあ」

あの…、これ、Web読んではる人には、何のことかさっぱりわからないと思うんです(笑)。

『隅田川』は、『伊勢物語』を題材にした能だ。人買い商人にさらわれた我が子を尋ね、物狂いとなって東国までやってきた母の物語。隅田川の渡し舟の中で、我が子が一年前に死んでいること、今日がその命日であることを知る。陽光暖かな春、「人間、憂いの花盛り」という言葉が印象的だ。そして、子供の遺骸を埋めた塚の前で、ひと目でも姿を見せよと、母は一心に念仏を唱える。

例えば、最後に母親の前に子供の亡霊が現われるところで、“南無阿弥陀仏”を地謡が繰り返すところがありますが、謳い上げるような、まさに絶唱というか、地謡の声が、うねるように響き渡る感動がありました。

大槻「うん、うん、うん、そう。まあ、その部分が喜多流の(『隅田川』の)主張だからね」

異流共演ということで、申合せ(リハーサルのようなもの)は何回かなさったのですか?

大槻「申合せは一遍だけ。あんまりやると、合わすことばかりに神経がいってしまうから、あまりしないほうがいい。謡を謡う役が違うところは、こちら(観世流)の演り方に合せてもらったけど、その他のことは合わす必要はないからね。それぞれで主張し合うっていう。他流の人との組み合せの面白さは、自分が、ただ他流の舞台を見るのとはずいぶん違ってね。見るだけなら、完成したものを見てるからいいんだけど、一緒に演るとなると、どうなるかわからない。でも、そこが面白い」

|