|

最初の出会いが笑えますよねぇ 最初の出会いが笑えますよねぇ

豊「そうそう。源ちゃん(能楽小鼓方大倉流16世家元・大倉源次郎さん)に、‘きっと気が合うと思うから一緒に帰ってあげて’って紹介されて大阪まで一緒に帰ってんなぁ」

はい、源次郎先生には感謝しております。いや、ほんまに足向けて寝られへん。気の毒なのは豊さんやけど(笑)

豊「ほんで、名古屋駅で(笑)」

どうしても<<きしめん>>が食べとうて、お店を探して探して、やっと地下で見つけて入って、注文する時に豊さんが(笑)…

豊「‘<<きしめん>>1本ください!!’ってなぁ!(爆笑)」

(爆笑)夏やったんかなぁ。とりあえずビールが飲みたかったんよねぇ(笑)。なにが可笑しいて、注文取りにきた女の子がこらえきれんと厨房で爆笑してたもん(笑)

豊「失礼な話やろう?(笑)。せやけど、いまだに育子(=娘)とも思い出して笑ろてるもんなぁ」

いや、あれで一気にうちとけてしまった感じで、いつの間にやら、居候みたいなことまでさせてもらって。はぁ、ほんま、若いというのはずうずうしい(笑)

豊「(笑)ほんま、縁て不思議やねぇ」

あれから、あっという間に年月が過ぎ、その時いっしょにいた娘さんの育ちゃんは、結婚して今や二児の母。

何を隠そう、log-osaka<<溜まりことば>>のインタビューに登場している歌舞伎俳優、中村扇之丞さんの夫人である。

|

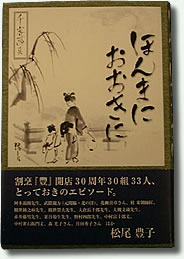

『ほんまにおおきに』松尾豊子・著

浪速社刊 1,200円

お問い合わせ |

今回は、<<料理人シリーズ>>の第1弾として、松尾豊子さんにお話をうかがう、という企画なんですよ。去年、30周年の記念に、なんと!本を出さはったでしょう?

豊「いや、恥ずかしいわぁ(笑)。10周年の時も20周年の時も、お蔭さまで仰山の人に集ってもろて盛大な祝宴をしていただいたんやけど、今、母が入院してるさかいねぇ。そやけど、何もせんというのも寂しいし。ある時、店に来てくれてはった棚橋(昭夫・元NHK芸能プロデューサー)さんに、お客さんのエピソードをまとめてみたいってポソッと言うたら、棚橋さんが‘そらええがな!’って言うてくれはって。もう何から何までお世話になって、やっとこさ出来たん」

お店のお仕事や、病院に通ったりする忙しい中で完成させはったもんね、あんたはエライ(笑)!ほんまにお疲れさま。そして、おめでとうございます

豊「おおきに。ほんま、皆さんのお蔭です」

30周年やから30組33人のエピソードということやけど、絞り込むのもめちゃめちゃたいへんやったでしょう?『豐』のお客さんは、私が知ってるだけでも、有名人に限らず老若男女多士済々やもん。この本の帯にお名前があがっているだけでも、放送作家の阿木翁助さん、元関脇・北の洋の武隈親方、新派の名優・花柳喜章さん、能楽からは、8世観世銕之亟(シテ方観世流/人間国宝)さん、観世榮夫(シテ方観世流)さん、大倉長十郎(小鼓方大倉流15世家元)さん、大槻文藏(シテ方観世流)さん、赤井藤男(笛方森田流)さん、粟谷菊生(シテ方喜多流/人間国宝)さん、野村四郎(シテ方観世流)さん、歌舞伎からは中村富十郎(人間国宝)さん、中村雀右衛門(人間国宝)さん、それから女優の森光子さんに、ファド歌手の月田秀子さん…、しかも、序文を桂米朝(落語家/人間国宝)さんが書いてはるし

豊「厚かましいと思たんやけど、師匠に思いきってお願いしたら、気軽に引き受けてくれはってね。楽屋におじゃました時に、‘米朝事務所も今年で30年や’って言わはって、どんな嬉しかったか。不思議なご縁やろう?」

聞いたことのあるエピソードもあるし、はじめて読むこともあるけど、この本に書いてないことで、私が知ってる話だけでもいっぱいあるもんねぇ。それに、どれもこれもいい話ばっかりや。ええ本になりましたよね 聞いたことのあるエピソードもあるし、はじめて読むこともあるけど、この本に書いてないことで、私が知ってる話だけでもいっぱいあるもんねぇ。それに、どれもこれもいい話ばっかりや。ええ本になりましたよね

豊「お蔭さんで。表紙の絵は菅楯彦(すが・たてひこ)さんっていうてね、関西画壇の重鎮やったお人なんやけど、父と無二の親友やってね。目の前で色紙に描いてくれはってん。‘この絵の二人はな、豊子とお母ちゃんやで’って。そんなこともこの本には書かせてもらってるし」

趣味の俳句を活かして、一つ一つのエピソードの終りに一句つけてある。そんで、いつもお店にかけてある絵馬が一つずつ。洒落てますなぁ。ふふ(笑)、私がお土産に買うてきた絵馬もいくつか載せてもうてんの、ひそかに喜んでんねん。そうそう、この本のタイトル、割り箸で書いてはるんですよね

豊「うん。ある時、ふと思いついて割り箸で書いてみたら、なかなかええなと思てね。これがまあ好評だんねやわ(笑)。お品書きも割り箸で書いてるんやけど、棚橋さんがご自分の本を出さはるときに、是非にと言うてくださって、表紙のタイトルを書かせてもらったり」

『けったいな人々』っていうタイトル。その本のことはlog-osakaでもちょっとだけ書かせてもらったけど(「ごあいさつがわりに」)そういえば、書も稽古してはったっていうし、謡もしてはったんでしょう?

豊「謡と仕舞は喜多流、能管は森田流、日本舞踊は藤間流、あと、清元と小唄と俳句、かな」

ひやあ!あらためて挙げてみるとすごいなぁ。能や歌舞伎、お芝居もよう見てはるし

豊「娘時分から好きなんやね」

いや、好きやからかもしれんけど、いつも思うんやけど、‘私こんだけやってます!’みたいな感じが全然しないのが不思議やねん。なんか、普段の生活の中に自然に融け込んでるねんなぁ、そういうのが

|